纵观微信从2011年诞生至今的发展历程,其版本迭代不仅是功能的叠加与优化,更是一部鲜活的数字化演进史。

在其十四年的发展过程中

共发布8个大版本

151个小版本

每一步升级都精准踩中数字时代用户需求与技术变革的节拍,为我们理解数字化从工具到平台、从连接到智能的跃迁提供了绝佳的样本。

值得关注的是,微信持续、快速迭代的背后,是腾讯公司长期且巨大的资源投入。

据公开资料显示:

微信团队扩展至5000人规模

投入研发资金累计超数百亿元

这种高强度的持续投入,是其能够不断突破功能边界、优化用户体验、构建数字生态的根本保障。

在数字化浪潮席卷全球的今天,微信作为中国互联网产品的典型代表,其功能演进不仅反映了技术发展的脉络,更映射出数字化从工具到生态、从连接到智能的完整路径。本文将通过微信十四年来的版本迭代,浅析其背后所体现的数字化演进逻辑。

1.0时代(2011-2012)数字化的起点——连接人与人

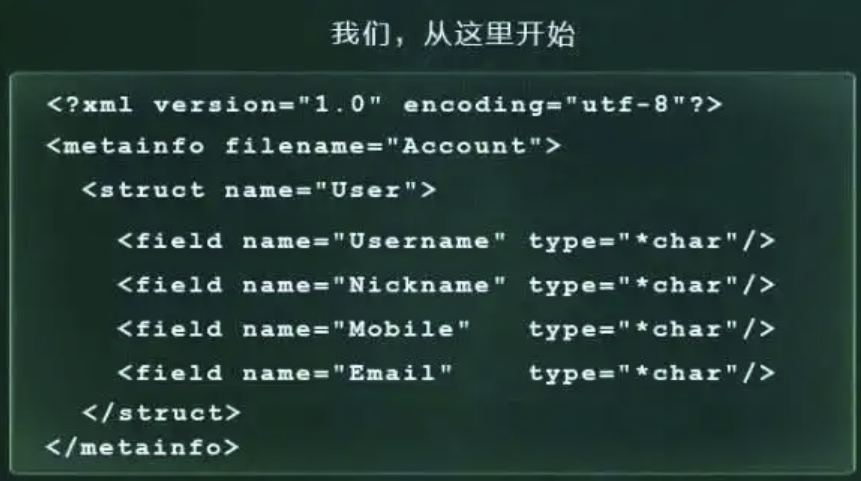

微信的起点,是一个极简的通讯工具。1.0 版本仅支持只能通过QQ号和邮箱注册,仅有4个功能:设置微信名、发送聊天信息、发送图片、导入通讯录。

通过每隔1个多月更新迭代频次,增加支持多人会话(群聊)、支持通讯录、表情包、会话搜索、备注、黑名单等社交功能等。界面设计简洁,功能单一,其核心价值在于用数字化方式替代传统短信和通话,实现人与人之间的低成本、高效率连接。

信息化的初级阶段:

将线下沟通行为线上化、电子化,实现信息的数字化传递。微信此时的角色,是一个“通信工具”,其价值在于提升沟通效率,尚未触及商业模式或生态构建。

2.0-4.0 时代(2012-2015)社交生态初现——从连接到互动

2011年5月10日,微信2.0版本推送。版本新增语音通讯功能、查看附近的人。

3.0 版本:

新增「服务号」和扫一扫二维码的功能,让微信开始连接内容和商业,以及线下的物理世界。聊天支持发送视频

4.0 版本:

推出“朋友圈”,标志着微信从通讯工具向社交平台演进。用户不再只是发送信息,更开始构建社交身份、分享生活内容。界面中“发现”页的加入,以及瀑布流式的内容展示,体现了从信息传递到关系构建的转变。

数字化的初步展开:

微信开始构建数字身份系统、社交图谱和内容生态,初步形成“数字社会”的雏形。它不再只是一个工具,而是一个社交场所,开始具备平台属性。

5.0-6.0 时代(2013-2018生态连接与商业赋能——从互动到赋能

微信支付的出现(5.0)和小程序的上线(6.3),是微信迈向“超级应用”的关键两步。支付功能接入了金融体系,小程序则打通了服务与用户的最后一公里。微信开始从社交平台演进为连接人与服务、线上与线下的数字生态。

数字化重构的深入:

微信不再只是传递信息或构建关系,而是开始重塑商业模式。它通过支付、小程序、公众号等模块,构建了一个闭环的数字经济体系,赋能商家、服务用户,实现了从“连接”到“赋能”的跃迁。

7.0+时代(2018-2022)内容与体验升级——从赋能到沉浸

7.0 版本启用全新白色UI,推出“视频动态”,后续又独立推出“视频号”,标志着微信进入内容视频化时代。全屏沉浸式体验、个性化推荐算法的引入,使微信从功能型应用转向内容消费与情感连接平台。

数字化体验的升级:

微信开始构建数字身份系统、社交图谱和内容生态,初步形成“数字社会”的雏形。它不再只是一个工具,而是一个社交场所,开始具备平台属性。

2023年至今从沉浸到智能

当前微信 8.0+版本中,“搜一搜”整合AI对话能力,“服务”页聚合电商、出行、生活服务等全场景功能,交互上也优化了“双击跳转未读”等智能操作。微信正在从一个 “应用”演进为一个智能生活操作系统。

智能化的初步实现:

微信不再只是传递信息或构建关系,而是开始重塑商业模式。它通过支付、小程序、公众号等模块,构建了一个闭环的数字经济体系,赋能商家、服务用户,实现了从“连接”到“赋能”的跃迁。

总结:微信进化的数字化启示

微信的演进路径,清晰地勾勒出一条从信息化(连接)到数字化(生态)再到智能化(服务)的典型数字化演进曲线:

微信的成功,不仅在于其技术的迭代,更在于其始终围绕“用户价值”推进数字化进程:从最小化操作路径,到最大化场景覆盖,再到智能化服务推荐,每一步都紧扣数字化的本质:

以用户为中心

以数据为驱动

以智能为目标

(本文相关配图由AI生成)